親知らずの抜歯

親知らずとは?

親知らずとは、奥歯の一番後ろにある歯です。10代後半から20代前半に生えてくることが多く、前から数えて8番目の歯です。

由来は、「生えてくるのが遅いために親も知らないから」と言われています。

親知らずによる病気

虫歯・歯周病

親知らずが傾斜して、歯肉に半分埋まった「半埋伏」状態では、親知らずの周りが不潔になりやすく、親知らずだけでなく、その手前の歯(第二大臼歯)まで虫歯や歯周病になることがあります。

智歯周囲炎

親知らずの周囲の歯肉が、急に腫れて痛くなることがあり、これを智歯周囲炎といいます。

歯磨きがうまくできていない20~30歳台に多くみられますが、60歳を過ぎても散見されます。

智歯周囲炎が悪化すると、顔の腫れや開口障害、のどの痛みを生じ、さらに首や胸にまで炎症が広がれば、命に関わることもあります。

含歯性嚢胞

含歯性嚢胞は、埋まった歯の頭(歯冠)を含む顎骨にできる嚢胞(のうほう)で、下顎の親知らずにもまれにみられます。

嚢胞が小さいものでは、症状がありませんが、大きくなるにつれ顎の腫れや、周囲の歯の位置異常、歯根の吸収が起こることもあります。また、細菌感染を生じるとひどく腫れや痛みを伴うこともあります。

治療法としては、抜歯を伴う嚢胞摘出術を検討します。

親知らずを抜く基準は?

親知らずの抜歯が必要とされる基準は下記になります。

● 痛みや腫れがある場合

● 虫歯や歯周病になっている

● 横や斜めに生えていて、清掃が難しい

親知らずの周りは、ブラッシングがしづらく、細菌による炎症を起こし、腫れたり痛みを起こすことが多いです。腫れている状態だと抜歯が難しく、抗菌薬をお出しして痛みが引いた後に抜歯を行います。

また手前の歯との隙間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まりやすい傾向にあります。

親知らず抜歯のタイミングと年齢について

抜歯に適した年齢

親知らずの抜歯は、一般的に18歳から25歳頃が最も適したタイミングとされています。この時期は親知らずの根がまだ完全に形成されておらず、周囲の骨も比較的柔らかいため、抜歯による身体への負担を最小限に抑えることができます。

若い年齢での抜歯は、治癒力が高く回復が早いというメリットもあります。また、社会人になる前の学生時代に処置を済ませることで、仕事への影響を避けることも可能です。ただし、必ずしもこの年齢で抜歯しなければならないわけではなく、症状や口腔内の状況に応じて適切な時期を判断することが重要です。

年齢による注意点

30代以降での抜歯は可能ですが、いくつかの注意点があります。年齢が上がるにつれて骨が硬くなり、抜歯の難易度が高くなる傾向があります。また、治癒に時間がかかり、腫れや痛みが長引く可能性もあります。

妊娠を予定している女性は、妊娠前に親知らずの状態をチェックし、必要に応じて抜歯を済ませておくことをお勧めします。妊娠中は親知らずが腫れやすくなることがあり、治療の選択肢も限られるためです。

親知らず抜歯のメリット

親知らず抜歯のメリットは、次のとおりです。

将来的な痛みや腫れに対する予防

親知らずが原因で痛みや腫れが出てしまうリスクがあります。腫れが繰り返すようでしたら抜歯することをお勧めします。

虫歯や歯周病の予防

親知らず周辺は、歯磨きが難しく、歯垢がよく残ります。親知らずを抜くことで、清掃性が高まり虫歯や歯周病の予防になります。また、口臭の予防にもつながります。

親知らず抜歯のデメリット

親知らず抜歯のデメリットは、次のとおりです。

抜歯後、腫れや痛み、しびれなどの症状が出ることがあります

特に下顎の歯が深いところに埋まっている場合に、腫れや痛みが出やすい傾向にあります。

また、下顎にある下歯槽神経という神経近くに生えている場合は、痺れや部分的な麻痺などの症状が出やすいため、術前にCTによる3次元的な診断後、安全に抜歯が可能かどうか、精査する必要があります。

ブリッジや入れ歯の支台、及び移植に使用できなくなることがあります

親知らずの1つ手前の歯の状態が悪く、将来的に抜歯を行い、ブリッジの支台に使用したい場合や、のちに歯牙移植に使用したい場合などの時は、積極的に保存して行くケースもあります。

当院の親知らず治療の特徴

専門の医師が横向きや埋伏歯でも抜歯を行うことが可能です

当院の院長は大学病院や総合病院で口腔外科の治療に従事していたため、親知らずの抜歯経験が豊富にあり、通常大学病院や総合病院でしか対応できないような横向きや埋伏の親知らずでも抜歯を行うことが出来ます。

ただし痺れや麻痺のリスクが高い場合や、全身疾患によるリスクが高い場合、恐怖心がとても強い場合などの時には、他の病院をご紹介することもあります。

最新設備が充実

当院は最新のレントゲンやCTの設備を用いて、親知らずの状態や位置を詳しく調べます。事前に検査を行うことにより、治療の精度をあげ患者様にとってのリスクを下げることが出来ます。

痛みの少ない抜歯を行うことを心がけています

当院は表面麻酔や細い針を使用し、痛みを感じにくい箇所に麻酔していきますので安心です。そして術中も、しっかりと麻酔が効いた状態で処置を行っていきます

抜歯後の食事と注意点

親知らず抜歯直後の食事

親知らずの抜歯と聞くと、痛みや腫れにばかり意識が向きがちですが、実際には他にも重要な点があります。その一つが食事です。

親知らずを抜いた後は傷ができます。この傷は顎の骨にまで達しており、そこに細菌感染が生じると、腫れや発熱などの症状を引き起こす可能性があります。

親知らずの抜歯後はしばらくの間、食事に気をつける必要があります。抜歯後はできるだけ柔らかい食べ物を選び、辛いものや強い香辛料のものは避けましょう。抜歯当日はおかゆや雑炊、ゼリーやヨーグルトなどの流動食にとどめ、翌日以降は、うどんやそばなどの柔らかい麺類や雑炊を、抜歯した側と反対側で咀嚼して食べることをおすすめします。肉類はハンバーグなどの飲み込みやすいものを、魚類は柔らかいものを選び、咀嚼しづらい場合はあらかじめ細かくきざんで食べてください。ただし、腫れや痛みがある場合は、しばらく流動食で様子を見るのが良いでしょう。

普通の食事はいつから?

抜歯の傷は概ね1週間程度で落ち着きます。抜歯後3日程度経過し、目立った腫れや痛みがなければ、反対側の歯で徐々に歯ごたえのある食べ物を食べ始めてもよいでしょう。

また、抜歯後の窩に米粒や食べかすが入ることがあります。これが異臭の原因となるため、食後に軽くブラッシングして取り除くことが重要です。ただし、抜歯当日から3日程度は傷口を直接ブラッシングすることは避けましょう。傷口が広がったり、血餅(血の塊)が取り除かれてしまう可能性があるためです。そのため、抜歯して3日目以降から腫れや痛みを確認しつつ、徐々に普通の食事に戻していきます。

お酒やタバコはお控えください

抜歯後はしばらくお酒は厳禁です。お酒を飲むと血流がよくなり、血が止まりにくくなります。特に深い親知らずの抜歯は、周囲の粘膜を剥離し、骨を削除するため出血しやすいです。

血が止まらないと、血が固まらず傷の治りが遅くなります。傷の治りが遅いと、傷口が感染にさらされる期間が長くなってしまいます。同様に、血が止まりにくくなる原因として長時間の入浴や激しい運動なども挙げられます。血流が良くなると出血しやすくなるため、抜歯当日の入浴はシャワー程度にし、激しい運動は控えるようにしてください。

また、タバコに含まれるニコチンは毛細血管を収縮させる働きがあり、これによって血液の供給が抑制され、傷口の治りが悪くなります。

抜歯当日の注意事項

出血への対処

抜歯後の出血は正常な反応ですが、適切な対処が必要です。清潔なガーゼを抜歯部位に軽く噛み、20〜30分程度圧迫止血を行います。唾液に血が混じる程度であれば心配ありませんが、大量の出血が続く場合は速やかにご連絡ください。

冷却について

抜歯当日は患部を適度に冷やすことで、腫れや痛みを軽減できます。保冷剤をタオルで包み、頬の外側から10〜15分間冷やし、同じ時間休むというサイクルを繰り返します。長時間の冷却は血行を妨げ、治癒を遅らせる可能性があるため避けてください。

日常生活での注意点

口腔清潔の維持

抜歯当日は抜歯部位の歯磨きを避け、他の部分は優しく清潔に保ちます。翌日からは抜歯部位を避けて丁寧に歯磨きを行い、うがいは軽くゆすぐ程度に留めてください。強いうがいは血餅を取り除いてしまう恐れがあります。

処方されたうがい薬がある場合は、指示通りに使用してください。通常の歯磨き粉の使用は問題ありませんが、抜歯部位への刺激は最小限に抑えることが大切です。

運動と入浴

抜歯当日は激しい運動や長時間の入浴は避けてください。血行が促進されることで出血や腫れが悪化する可能性があります。軽いシャワー程度であれば問題ありません。

飲酒や喫煙も治癒を妨げるため、少なくとも抜歯後1週間は控えることをお勧めします。特に喫煙は血行を悪化させ、感染のリスクを高めるため注意が必要です。

痛みと腫れの管理

痛み止めの服用

処方された痛み止めは、指示通りに服用してください。痛みが強くなってから服用するより、痛みが軽いうちから定期的に服用する方が効果的です。市販の痛み止めを使用する場合は、事前に相談することをお勧めします。

腫れのピーク

抜歯後の腫れは通常2〜3日目にピークを迎え、その後徐々に改善します。これは正常な治癒過程の一部ですが、極端に腫れが強い場合や発熱を伴う場合は、速やかにご連絡ください。

異常を感じた時の対処

抜歯後数日経っても激しい痛みが続く場合、抜歯部位から膿が出る場合、高熱が続く場合は、感染や合併症の可能性があります。また、抜歯部位の血餅が取れてしまい、骨が露出している場合(ドライソケット)も速やかな処置が必要です。

このような症状を感じた場合は、我慢せずに当院までご連絡ください。適切な処置により、症状の改善を図ることができます。定期的な経過観察も重要ですので、指定された日時には必ず来院してください。

親知らず治療の流れ

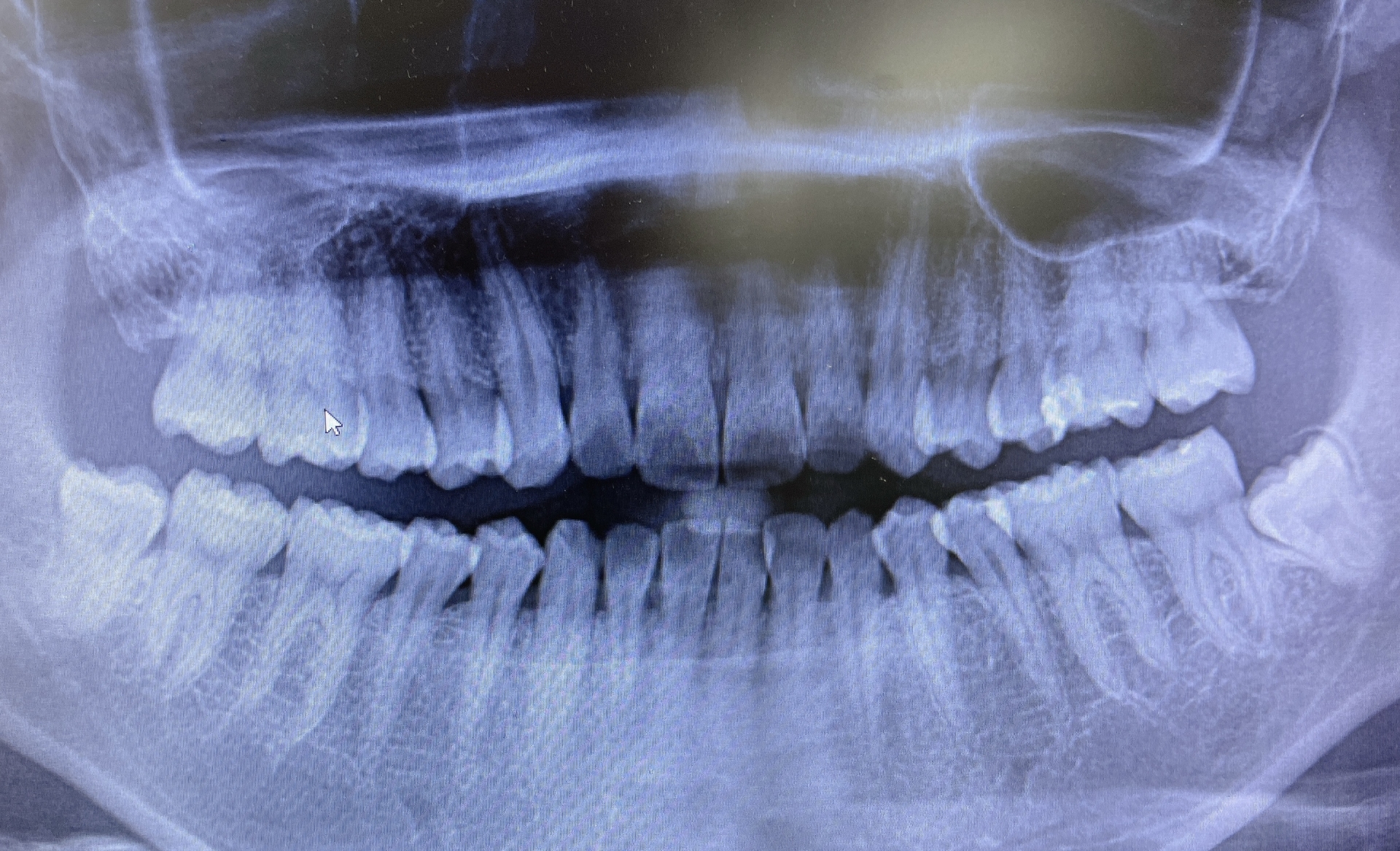

問診・レントゲンによる審査・診断

親知らずの状態を診察して、カウンセリングを行います。

レントゲン検査では、親知らずの位置や形態・根の形状などを確認します。レントゲンの撮影後、必要な場合はCT撮影を行うこともあります。

説明

レントゲンの結果に基づき、ご説明いたします。

麻酔

麻酔を行います。

抜歯

麻酔が効いた後、抜歯を行います。

経過観察

場合により、術後約1週間後に抜糸を行い、治癒の経過を見ていきます。

なるべく患者様の心身の負担が少ない様、配慮して行ってまいります。

何か不安なことや、気になる事がございましたら、どんな些細なことでも担当医やスタッフにご質問ください。

よくある質問

Q.親知らずは抜いた方がいいですか?

A. 親知らずは必ず抜かなければならないというわけではありません。抜いた方がいい親知らずと、抜かなくてもいい親知らずがあります。

痛みや腫れの原因となる場合や、歯肉や粘膜を傷つけている場合など、患者様によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

Q. 親知らずと歯並びの関係はありますか?

A. 親知らずは18歳〜20代前半頃に生えてくることが多いです。

生え方はまっすぐ生えてきたり、横を向いて生えてきたりと人によってさまざまです。横向きに生えた親知らずによって手前の歯が前に押されてしまい、歯並びが悪くなると唱える方もいますが、現在のところ科学的根拠はありません。

Q. 痛みと原因となる要素はどのようなものがありますか?

A. 親知らずは歯ブラシが届きにくい一番奥に生えてきます。

そのため汚れ(プラーク)が溜まりやすく、歯肉が腫れたり(智歯周囲炎)、虫歯になってしまい痛むことがあります。また生えてくる位置に異常があった場合、頬粘膜や歯肉を噛むことで痛みが出る場合があります。

Q. 抜歯後に腫れる期間はどのくらいですか?

A. 下の親知らずの抜歯では、通常抜歯後3-7日間程度、腫れと痛みを伴います。

2〜3日後に腫れと痛みのピークを迎え、その後は徐々に落ち着いてきます。真っ直ぐに生えている上の親知らずの抜歯では腫れることはほとんどありません。

Q. 術後の危険な腫れ方はありますか?(この腫れ方の場合危ない)

A. 抜歯後の腫れに関しては身体の正常な反応なので基本的に心配は必要ありません。

しかし、抜歯後数日経っても血が止まらなかったり、喉の方までひどく腫れてきた場合は、食事だけでなく呼吸にも影響が出る可能性がありますので、すぐに歯科医院の受診をおすすめします。